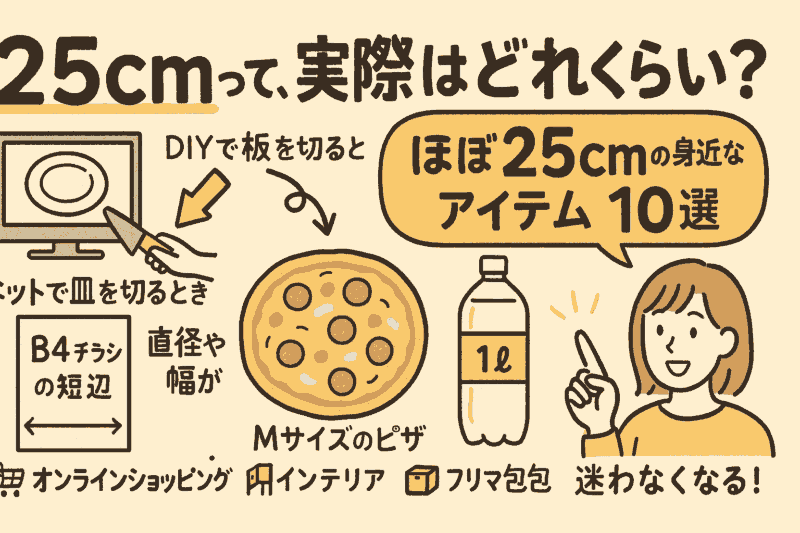

「25cmって、実際はどれくらい?」

ネットで皿を買うとき、DIYで板を切るとき、子どもに長さを教えるとき──数字だけではピンと来ない25センチの大きさ。そこで本記事では B4チラシの短辺・Mサイズのピザ・1Lペットボトル など、 直径や幅が“ほぼ25cm”の身近なアイテム10選 を使って、長さも円の直径も一目でイメージできるようにまとめました。

これさえ読めば、オンラインショッピングのサイズ確認やインテリア配置、フリマ梱包まで「25cm感覚」で迷わなくなります。

筆者の体験メモ

私も以前、25cmのカレー皿をネットで買った際、「思ったより大きい」と驚いた経験がありました。数字だけではサイズ感がつかみにくいと実感しました。

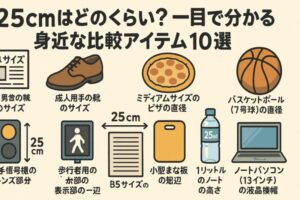

25cmはどのくらい?一目で分かる身近な比較アイテム10選

25cmという長さは、身の回りのあらゆる場所に潜んでいます。わざわざメジャーを使わなくても、日常的によく目にする物を通して感覚的に把握することができます。ここでは、25cm前後のサイズ感をつかむのに役立つアイテムを10点ご紹介します。

1. B4サイズの新聞チラシの短辺

B4サイズの用紙は短辺が約25.7cm。新聞に挟まれて配布されるチラシでよく使われるサイズなので、手に取る機会も多く、気軽に大きさを確認できます。

2. 成人男性の靴のサイズ

多くの成人男性の靴は25cm前後。靴を見れば、25cmがどれくらいの長さなのか、感覚的につかみやすくなります。

3. ミディアムサイズのピザの直径

ピザチェーンで提供されるMサイズ(中サイズ)のピザは、直径約25cmのものが主流。食事の際に、自然とサイズ感を意識するきっかけになります。

4. バスケットボール(7号球)の直径

男子用のバスケットボール(7号球)は直径が約24.5cmと、25cmにかなり近いサイズ。手で持てるため、直径の感覚を実際に体験しやすいアイテムです。

5. 車用信号機のレンズ部分

交差点にある自動車用信号機の丸いランプ部分は、直径約25cm。信号を見るたびに「このくらいの大きさか」とイメージできます。

6. 歩行者用信号機の表示部の一辺

歩行者信号の光る部分の一辺も、約25cm。通勤や通学などで日常的に目にする機会が多く、立体的なサイズ感を理解するのに向いています。

7. 1リットルのペットボトルの高さ

1Lサイズのペットボトルは、高さが約25cm。コンビニやスーパーなどで頻繁に見かけるため、サイズ感を確認するのに便利です。

8. B5サイズのノートの縦の長さ

B5ノートの縦の長さは約25.7cm。学生時代から使い慣れたアイテムであり、紙面の端から端までがほぼ25cmという実感が得られます。

筆者の体験メモ

私は普段から、1リットルのペットボトルを見て「これが大体25cmくらいか」と意識するようにしています。そうすると、ほかの物と見比べるときにも判断しやすくなりました。

9. 小型まな板の短辺

家庭用のまな板のうち、小さめのサイズ(30cm×25cmなど)の短辺は、ちょうど25cmほどの製品が多く、キッチンでも確認しやすいです。

10. ノートパソコン(13インチ)の液晶横幅

13インチクラスのノートPCでは、ディスプレイの横幅がだいたい25cm前後。仕事や勉強中に、視覚的に自然と触れるサイズのひとつです。

これらのアイテムを意識して見ることで、数字だけでは把握しにくい「25cm」のサイズ感が、ぐっと身近に感じられるようになります。

25センチ感覚が役立つ!買い物・DIYなど日常活用シーン集

25cmという長さを身近なアイテムで把握できるようになると、日常のさまざまな場面で応用が利くようになります。ここでは、その活用例を具体的に紹介します。

1. オンラインショッピングでのサイズ確認

ネットで食器や家具、日用品を購入する際、サイズ表記を見ても実際の大きさが想像できず、届いてから「思っていたより大きかった(小さかった)」と感じることがあります。そんなとき、ピザやペットボトルなどを基準にすれば、よりリアルにサイズをイメージできます。

2. 家具の配置やインテリア計画に活用

「25cm幅の棚がこのすき間に入るだろうか?」というとき、わざわざメジャーを使わなくても、B4チラシやノートなどのサイズを活用すれば、手早く目測できます。無理のない配置やレイアウトを考える際に便利です。

3. 子どもの学習や体験教材として

小学校で習う長さの単位を、実物で理解させたいときにも有効です。ペットボトルやノート、靴など、子どもが実際に触れられるものを通じて教えることで、「25cmとはこれくらい」という感覚を楽しく身につけられます。

4. 配送・梱包サイズの目安に

フリマアプリや宅配便でよく使われる「60サイズ」などの基準も、25cm感覚があればわかりやすくなります。たとえば「25cm×20cm×15cm」で合計60cm、というように、箱の大きさを感覚で把握できると発送作業もスムーズです。

筆者の体験メモ

フリマアプリで箱を選ぶとき、「60サイズ以内」と書かれていてもピンと来なかったのですが、25cmのペットボトルと小さな箱を横に置いてみて「だいたいこのぐらいか」と判断できるようになりました。それ以来、発送準備もスムーズになりました。

5. DIYや手作り作品の寸法取りに

家具のパーツを切り出したり、布をカットしたりする場面でも、25cmの感覚があれば全体像をイメージしやすくなります。身の回りの道具を基準にすれば、測る手間を省きながら作業を進めることができます。

6. キッチンでの下ごしらえや盛り付け

25cmの魚や料理に合う皿を探すときにも、事前に感覚で長さを把握しておくと、買い間違いが減らせます。料理中にまな板の幅で比較するなど、ちょっとした目安にもなります。

7. 壁にフレームやポスターを飾るとき

「同じ大きさのフレームを3枚並べられるか」「間隔をどれだけ空けるか」といった配置にも、25cmの感覚があると便利です。実際の物で幅を測っておくと、バランスよく飾ることができます。

8. カバンの収納力の目安に

カバンにノートやお弁当箱、PCを入れたいとき、25cmの大きさをイメージできれば、購入前に「入りそうかどうか」が判断しやすくなります。オンラインでのバッグ選びにも活用できます。

このように、25cmという長さを「数字」としてだけでなく、「目に見える形」で感覚的にとらえられるようになることで、暮らしの中のさまざまな場面で役立てることができます。

メジャーなしで25cmを測る10のコツ|ノート・ペットボトル活用術

25cmという長さを、正確な定規やメジャーなしで把握するのは難しいように思えますが、実は身の回りにある物を活用することで、手軽に感覚をつかむことができます。ここでは、25cmを測ったりイメージしたりするための工夫やアイデアを、実用的かつ具体的にご紹介します。

1. ノートやチラシを「ものさしがわり」にする

B5ノート(縦約25.7cm)やB4チラシの短辺は、25cmをわずかに超える程度。平らで扱いやすく、目安として非常に便利です。家庭や職場にある紙製品を活用することで、すぐに長さを確認できます。

2. 1リットルのペットボトルで測る

1Lサイズのペットボトルは高さがほぼ25cmです。いつでも手に入りやすく、立てて置くだけで長さのイメージがつかめます。

3. 自分の体の一部を目安にする

自分の「足のサイズ」や「肘から手首までの長さ」などを一度測っておくと、いつでもどこでも比較しやすくなります。たとえば成人男性の足の長さは25cm前後のことが多く、自然な基準になります。

4. 100円玉を11〜12枚並べる

100円玉の直径は約2.2cm。11〜12枚を横に並べると約25cmになります。ちょっとした測定に使える、意外と頼りになる方法です。

5. ティッシュボックスを利用する

市販の箱ティッシュの横幅はおよそ23〜24cm。25cmにかなり近いため、簡単に比較できます。キッチンやリビングにあるものをそのまま使えるのも利点です。

筆者の体験メモ

自宅にあるティッシュボックスを「おおよそ25cm」として使っていたのですが、それが意外に便利で、家具の幅をざっくり測りたいときにも役立っています。わざわざメジャーを取りに行く手間がなくなりました。

6. スマホを2台重ねてみる

1台のスマートフォンは14〜16cm程度。2台を上下に並べると、およそ25〜30cmになり、感覚的に把握しやすくなります。片方がiPhone SE(約14cm)であれば、もう1台でぴったり25cm前後になることもあります。

7. 名刺やカードを3枚横に並べる

キャッシュカードや名刺などの長辺は約8.5cm。これを3枚並べると25.5cmになり、ほぼ正確な長さをつくれます。財布の中のもので測れる手軽さが魅力です。

8. 折り紙1.5枚分でざっくり把握

折り紙は1枚15cm四方。1.5枚分を横につなげると22.5cmと、ほぼ25cmに近くなります。ちょっとした測定用にも使えます。

9. 「25cmのひも」を1本作っておく

布やリボン、糸などで25cmを測って切り、バッグに入れておくと、どこでも即座に長さを確認できます。メジャー代わりになるので、フリマや収納チェックにも便利です。

10. スマホのAR計測アプリを使う

iPhoneや一部Android端末には、AR(拡張現実)技術を使った「計測アプリ」が標準搭載されています。カメラをかざすだけでおおよその長さが測れるため、正確さを求めたいときにも便利です。

これらの工夫を活用すれば、わざわざメジャーを使わなくても、身近なもので25cmの感覚をつかむことができます。日々の暮らしの中でこうした「目安」を持っておくことで、サイズ選びや空間把握がぐっと楽になるはずです。

25cmを体感して“サイズ失敗”ゼロへ|暮らしがラクになるまとめ

「25cmって、実際どのくらい?」

そんな疑問から始まった今回のテーマですが、身の回りにある物を基準にすれば、数字だけでは見えづらかったサイズ感も、ぐっとリアルにイメージできるようになります。

オンラインショッピングでは、商品サイズがわからず不安になることも多いですが、ピザやペットボトル、ノートなどを頭に思い浮かべるだけで、サイズ選びが格段にしやすくなります。

また、収納や家具の配置を考えるとき、子どもに長さを教えるとき、ちょっとしたDIYや発送準備の場面でも、「25cmの感覚」が役立ちます。こうした日常的なシーンにおいて、わざわざメジャーを取り出すことなく、手元の物や自分の身体を基準に測れるというのは、暮らしを少し楽にするコツのひとつです。

たとえば──

・1リットルのペットボトルを見るだけで、「これくらいの高さか」と分かる

・靴のサイズで横幅を想像できる

・チラシやノートで家具の奥行きを検討できる

このように、普段よく目にする物を“感覚のものさし”に変えることで、情報の受け取り方が変わってきます。

最後に──

この記事で紹介した方法やアイデアは、ほんの一部です。あなたの生活の中にも、きっと「これは25cmくらいだな」と感じられるものが見つかるはずです。そうした視点を持つことが、サイズ選びの失敗を防ぎ、空間の使い方をより賢くする第一歩になります。

筆者の体験メモ

数字だけで判断していた頃は、買い物で失敗することも多かったのですが、25cmの感覚を持つようになってからは、「これは思ったより大きそう」と事前に気づけるようになりました。ちょっとした意識の違いで、暮らしが少しラクになったと感じています。

ちょっとした「目の感覚」と「工夫」が、日々の暮らしをもっと快適にしてくれるのです。

製品が手に入りにくい理由と対策のコピー-2025-04-16T074305.958-120x68.png)