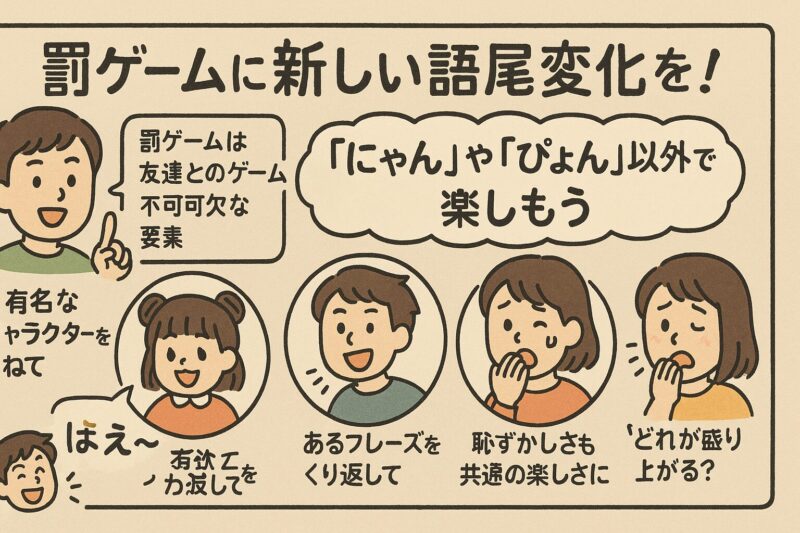

「面白い語尾の罰ゲーム、もうネタ切れ…」──

そんなときに役立つ30個の万能フレーズを一気に紹介します。にゃん・ぴょんはもう古い? 恥ずかしい語尾こそ爆笑のカギ。動物・アニメ・方言などジャンル別だから、場の雰囲気に合わせて即チョイスできます。ただし“笑い”と“羞恥心”は紙一重。記事後半ではやりすぎNG例や安全に盛り上げるコツも解説。

筆者の体験メモ

以前、カードゲームで負けて「にゃん語尾」で話す罰ゲームを受けました。最初は恥ずかしかったものの、周囲の笑いで気持ちがほぐれ、場が一気に盛り上がりました。

本記事を読めば、盛り上げ役のあなたが「痛くならない」罰ゲームをスマートに企画できます。

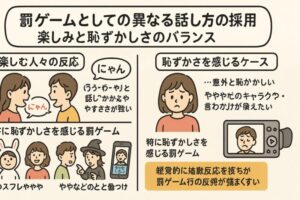

恥ずかしい?ウケる?語尾罰ゲームの心理と耐性

語尾を変える罰ゲームは一見すると軽くて無害に見えますが、実際に体験すると「思ったより恥ずかしい」と感じる人も少なくありません。こうした感覚は、人によって大きく異なります。

例えば、かわいらしい語尾をつけることにあまり抵抗を感じない人もいれば、声に出すことすら躊躇する人もいます。特に女性は、「にゃん」や「ですの」などの語尾に慣れている場合もあり、比較的スムーズに受け入れる傾向があります。一方で、男性の中には、その可愛さがかえって恥ずかしさのハードルを高める要因になることも。

また、話す相手によっても心理的な負担は変わってきます。異性に向けてかわいらしい語尾を使うときは照れが生まれやすく、逆に同性同士だと笑いを共有しやすい場合もあります。罰ゲームの影響は、単に内容だけでなく、誰とどんな場でやるかにも大きく左右されるのです。

筆者の体験メモ

無口な友人が「ぴょん語尾」に挑戦し、周囲が照れて笑いが止まりませんでした。本人は「地獄」と言っていましたが、今では笑える思い出です。

語尾を変えるくらいでは恥ずかしさを感じないという人もいますが、それは比較的気心の知れた仲間内で行われる場合が多いためかもしれません。もしこれが動画撮影されていたり、SNSで拡散されたりするとなれば、話は別。誰でも気軽に受け入れられるとは限らないのです。

こうした個人差や場面ごとの違いを意識することで、罰ゲームの内容もより洗練され、無理のない形で盛り上がりを生み出せるようになります。

面白い語尾23選|ジャンル別アイデア一覧

筆者の体験メモ

「なのだ(ハム太郎)」の語尾で最後までなりきった人がいて、照れより笑いが勝ち、みんなで拍手したのが印象に残っています。

語尾を変える罰ゲームは、ちょっとした言葉のアレンジで場の空気を一変させる、手軽で効果的な遊びです。ここでは、実際に試してみたくなるような語尾のアイデアをジャンルごとに紹介します。誰でも挑戦しやすく、笑いの起点になりやすいものばかりです。

■ 動物や自然をヒントにした語尾

動物の鳴き声や特徴的な表現を語尾に取り入れることで、会話にコミカルなテンポが生まれます。

-

犬:「わん」

-

猫:「にゃん」

-

兎:「ぴょん」

-

蛙:「ケロ」

-

ゴリラ:「ウホ」

-

牛:「モー」

例えば「今日はいい天気だね、にゃん」と言うだけで、普段の会話が一気に遊びモードに切り替わります。

■ アニメ・ゲームのキャラ風語尾

アニメやゲームのキャラクターの語尾を真似ることで、自然と“なりきり遊び”が始まります。

-

ハム太郎:「なのだ」

-

ラム(うる星やつら):「だっちゃ」

-

神楽(銀魂):「アル」

-

おじゃる丸:「おじゃる」

-

たぬきち(どうぶつの森):「だなも」

-

ナルト:「だってばよ」

-

スネ夫ママ(ドラえもん):「ざます」

-

野原しんのすけ:「ダゾ」

キャラを演じながら語尾を使うことで、照れも和らぎ、会話がちょっとしたコントのような展開になります。

■ 赤ちゃん・お年寄り・方言風の語尾

幅広い年齢層になりきる語尾も、場を和ませるのにぴったりです。

-

赤ちゃん風:「ばぶ」「だっこ〜」

-

おじいちゃん風:「〜じゃ」「〜のう」

-

おばあちゃん風:「〜かいのぉ」

-

方言系:「〜やん(関西弁)」「〜と?(博多弁)」「〜だべ(東北弁)」など

あくまで演出として行うことが前提ですが、方言風の語尾は地元の人と会話のきっかけにもなりやすい一面もあります。

■ お嬢様・ぶりっ子・中二病キャラ風

一気にキャラチェンジするような語尾も盛り上がる要素になります。

-

お嬢様風:「ですわ」「ごきげんよう」

-

ぶりっ子風:「〜でちゅ」「〜なのぉ」

-

中二病風:「漆黒の力が…」「我が右腕が疼く…」

ここまで振り切ると、恥ずかしさよりも笑いが勝つことが多く、全員で同じキャラに挑戦しても楽しめます。

■ 自作オリジナル語尾で即興勝負

その場のノリでオリジナル語尾を即興で作るルールもおすすめです。

-

テーマを決めて自由に作る(例:「海っぽい語尾=〜ザブン」「火山っぽい=〜ドカン」)

-

くじで引いた単語を語尾にする(例:「ラーメン」「メロン」「タコ」など)

自由度が高いぶん、センスや想像力が求められますが、思いがけない名作語尾が誕生することもあります。

製品が手に入りにくい理由と対策-2024-09-27T135243.889-120x68.png)